(1) Effets sur les yeux

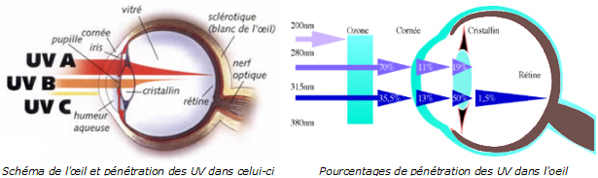

Le fait de regarder le soleil, tout comme le fait d'exposer tout autre partie du corps au soleil peut se révéler dangereux. L'œil, protégé directement du soleil par les cils et les paupières ou indirectement par la contraction de la pupille et un léger strabismeLe strabisme est un défaut de convergence des deux yeux. Il entraîne une impossibilité d'avoir une image unique. est vulnérable au soleil.

Les yeux répondent à une forte exposition aux UV par une renouvellation de leurs cellules en permanence. Ils possèdent cependant un "capital soleil" qui, une fois dépassé les rend fragiles. Suivant le niveau de pénétration et le type des UV, l'œil peut être atteint de différentes façons (cf schéma).

Généralement apparaissent dans les heures suivant l'exposition des photokératiteLa photokératite est une inflammation de la cornée. Elle est souvent accompagnée de larmes et d'une vascularisation de l'œil. et des photoconjonctiviteLa photoconjonctivite est une inflammation des muqueuses tapissant la face interne des paupières. , phénomènes inflammatoires au niveau des paupières et de l'œil. Ces réactions se caractérisent par des douleurs et un gonflement des paupières. Ces atteintes sont temporaires et réversibles. La photokératite peut toutefois, si elle est répétée devenir chronique.

Le cristallinLe cristallin permet la mise au point et la formation d'une image nette de l'objet sur la rétine. à force d'expositions va s'opacifier ce qui entraînera une cataracte, c'est-à-dire une baisse de la vue. Ce phénomène n'est pas immédiat mais peut, en règle générale avancer une éventuelle déclaration de cataracte de 8 ans environ.

Les dégénérescences maculaires, sorte d'affaiblissement visuel de la rétine survenant avec l'âge sont plus fréquentes dans le cas d'une exposition importante des yeux aux UV.

On observe que les UV n'ont que des effets néfastes sur les yeux, d'où l'importance de porter des lunettes de soleil et de faire attention aux surfaces réfléchissant la lumière (le sable, l'eau, la neige, …).

(2) Effets sur la peau

Dans l'épiderme, la partie la plus superficielle de la peau, les ultraviolets subissent réflexion ou absorption. Quand ils sont réfléchis, les UV n´atteignent que la couche superficielle de l´épiderme. Cependant certains UV traversent celle-ci, et sont absorbés par les noyaux des cellules de l´épiderme et du derme. Ainsi 15% des UVB, qui ont longtemps été tenu comme seuls responsables des cancers cutanés, parviennent aux couches profondes de l'épiderme et 50% des UVA (15% pour les personnes à la peau foncée) atteignent le derme, et y causent des dommages, à court et à long terme.

a) À court terme

Les effets des UVA et des UVB se manifestent dans les 24 heures qui suivent l'exposition. Après quelques minutes au soleil, les UVA induisent la "pigmentation immédiate" dite de MeirowskyLe phénomène de Meirowsky est dû à une oxydation de la mélanine, sous l'action des UVA. Le rôle de cette pigmentation immédiate est à ce jour inconnu. , qui ne subsiste que quelques heures. Ils sont principalement responsables du bronzage même si à terme leurs effets peuvent être nocifs sur les cellules.

Les UVB, du fait de leur valeur énergétique plus élevée, sont plus fréquemment à l'origine d'érythèmesUn érythème désigne un coup de soleil, qui correspond à une brûlure au premier degré. solaires, de la dilatation des capillaires, et de rougeurs immédiates.

Dans les 48 heures, les UVB stimulent la mélanogenèse, c'est à dire la synthèse de mélanine et un gonflement de la peau qui en découle.

On observe à court terme que les effets des ultraviolets sont néfastes mais peu importants. On voit que la pigmentation de Meirowsky protège la peau d'éventuels coups de soleil. Cependant, il faut éviter de s'exposer régulièrement car les effets des UV à long terme sont beaucoup plus dangereux…

b) À long terme

Tout d'abord, au niveau macroscopique, peuvent apparaître des lésions cutanées pré-malignes, comme les kératosesLes kératoses sont des lésions correspondant au développement excessif des cellules de la couche cornée de la peau. Elle se traduit notamment par une croûte. , qui se manifestent par des zones cornées rugueuses rose ou jaunâtre.

D'autre part, les UV s'attaquent aux fibres de la peau qui assurent sa fermeté. Le collagène notamment est abimé ce qui cause des petites rides et un affaiblissement de la peau.

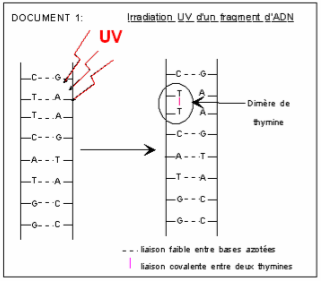

Les UV peuvent également avoir des effets au niveau moléculaire, sur l'ADN, l'ARN et sur les protéines. Celles-ci se manifestent notamment par une modification de la structure spatiale de la molécule d´ADN ou des mutations des nucléotides qui la composent.

Nous étudierons ce phénomène à travers 2 expériences ;

Expérience 1:

On soumet à des radiations ultraviolettes des cultures de cellules humaines provenant d'un sujet sain.

On observe qu'il a y formation d'une liaison entre deux bases de thymine adjacentes, c'est ce qu'on appelle un dimère.

Les radiations ultraviolettes peuvent affecter l'ADN de toutes les cellules! Elles peuvent par exemple provoquer la formation de dimèresUne dimère est une double liaison entre 2 bases azotées adjacentes (sur le même brin). Cette liaison stoppe les molécules d'ADN polymérase. entre 2 thymines successives (cf doc 1), ce qui bloque la duplication de l'ADN.

L'expérience du document 1 permet de formuler l'hypothèse que les bases d'ADN accumulent de l´énergie en absorbant celle des UV, ce qui peut entraîner la formation d'une liaison entre deux bases adjacentes, le plus souvent entre deux thymines. Ces lésions de l'ADN, qui modifient la structure spatiale de la molécule, peuvent avoir pour conséquence une distorsion de la double hélice (jusqu´à 44°), des répercussions sur la transcription, la réplication, et la fixation des protéines qui entourent l'ADN.

D'autre part, les UVB, plus que les UVA, ont la propriété de rompre des liaisons hydrogène H des molécules de mélanine et de former ainsi des radicaux libres, molécules agressives pour l'ADN. En effet, les radicaux libres ont un électron non appariéUn électron non apparié est un électron qu´il y a "en trop" dans une molécule. et sont donc des molécules "instables", qui cherchent à remplacer leur électron manquant en " prenant " un électron aux molécules voisines (protéines, ou ADN par exemple), qui ne peuvent plus remplir leur fonction en devenant instables à leur tour : c'est ce qu'on appelle l'effet de propagation.

Les dommages que causent les radicaux libres à l'ADN favorisent la cancérogenèse, mais leur seule action ne suffit pas à la formation d'une tumeur.

Expérience 2 : Expérience 2 :

On soumet des cultures de cellules humaines provenant d'un sujet normal à des radiations ultraviolettes intenses, puis on observe l'évolution de la molécule d´ADN.

Le document 2 montre l'évolution au cours du temps du pourcentage de thymines à l'état de dimères par rapport à la totalité des thymines de l'ADN, après une irradiation UV intense.

• On voit que le nombre de dimères diminue en fonction du temps après l'irradiation.

• On peut en conclure que les enzymes réparatrices se chargent de les éliminer.

De nombreuses mutations ponctuelles dûes aux radicaux libres peuvent être réparées par des enzymes. Cependant, lorsque les gènes réparateurs sont eux-mêmes touchés, et rendus non fonctionnels, les lésions au niveau de l'ADN peuvent entraîner des mutations au niveau cellulaire. C'est ainsi que, si les mutations de la molécule d'ADN sont trop nombreuses, ou qu'elles atteignent les gènes réparateurs, les cellules peuvent se diviser anarchiquement et donner naissance à une tumeur.

Toutefois, il est important de souligner l'effet cumulatif des UV sur le matériel génétique, car souvent les cancers n'apparaissent qu'environ 30 ans après les premières lésions d'ADN. Et les ultraviolets ne sont qu'un facteur parmi d´autres, comme la prédisposition génétique par exemple.

c) Les cancers

Le cancer est une division cellulaire anarchique, dans le cas de la peau, il en existe 3 types; le carcinome spino-cellulaire, le carcinome baso-cellulaire, et le mélanome malin. Les carcinomes peuvent être soignés tandis que les médecins n'obtiennent que de piètres résultats de guérison avec les mélanomes.

• Le carcinome baso-cellulaire est une tumeur maligneUne tumeur maligne est une tumeur grave, touchant un organe vital, l'adjectif malin s'emploie par opposition à bénin. qui atteint les kératinocytes, cellules constituant 90% des cellules de la peau et assurant son imperméabilité. Il se limite principalement aux cellules de la couche basale de l'épiderme, et fait preuve d'une évolution relativement lente. La malignité du carcinome basocellulaire est strictement locale.

D'un point de vue macroscopique, il ressemble à une blessure surélevée, dure, de couleur rouge et grise.

• Les carcinomes spino-cellulaires sont également des tumeurs malignes des kératinocytes, mais leur risque de métastaseUne métastase est un foyer pathologique secondaire. Les métastases font toute la gravité des cancers. est plus grand que celui des carcinomes b aso-cellulaires car ils se développent plus rapidement, ce qui les rend potentiellement plus graves. Les cellules cancéreuses peuvent s'infiltrer au-delà de la couche basale de l'épiderme, jusqu'à l'os, en formant un réseau, comme les racines d'un végétal. En profondeur, quelques cellules peuvent se détacher et former des "îlots" aux contours nets. aso-cellulaires car ils se développent plus rapidement, ce qui les rend potentiellement plus graves. Les cellules cancéreuses peuvent s'infiltrer au-delà de la couche basale de l'épiderme, jusqu'à l'os, en formant un réseau, comme les racines d'un végétal. En profondeur, quelques cellules peuvent se détacher et former des "îlots" aux contours nets.

A un stade précoce, ils forment une petite ulcération rouge, en relief, qui peut saigner. Comme les carcinomes baso-cellulaires, ils se développent la plupart du temps sur les parties du corps les plus exposées au rayonnements, au niveau d'une cicatrice ou sur les endroits cutanés endommagés par le soleil.

• Le mélanome malin , du grec "melas" qui signifie noir, est une tumeur maligne des mélanocytes. Il peut se développer à partir d'une peau saine ou plus rarement de nævi pigmentaires (grains de beauté), qui changent alors de couleur, de forme et peuvent saigner. Il représente seulement 10% des cancers cutanés mais il est considéré comme le plus redoutable, du fait de son risque de métastase élevé, ce qui justifie son caractère malin. Il est le plus fréquent entre 40 et 70 ans, et très rare chez les enfants. • Le mélanome malin , du grec "melas" qui signifie noir, est une tumeur maligne des mélanocytes. Il peut se développer à partir d'une peau saine ou plus rarement de nævi pigmentaires (grains de beauté), qui changent alors de couleur, de forme et peuvent saigner. Il représente seulement 10% des cancers cutanés mais il est considéré comme le plus redoutable, du fait de son risque de métastase élevé, ce qui justifie son caractère malin. Il est le plus fréquent entre 40 et 70 ans, et très rare chez les enfants.

Le mélanome se présente sous la forme d'une tache pigmentée aux contours irréguliers. Sa surface peut être d'épaisseur inégale, et ses couleurs vont du noir bleuté au jaune/brun, de plus un halo d'inflammation peut se former autour.

De son aspect cellulaire, le mélanome malin présente des cellules de taille variable avec de plus gros noyaux que les mélanocytes normaux.

Il se détecte avec l'ABCDE, système inventé par les médecins :

• A – asymétrie

• B – bords irréguliers

• C – couleur non homogène

• D – diamètre (supérieur à 5 mm)

• E – évolution, c'est à dire, changement de taille, de forme, d'épaisseur, …

L'évolution des cellules cancéreuses se fait en deux étapes : les cellules prolifèrent d'abord dans la couche basale de l'épiderme avant de s'infiltrer en profondeur dans le derme.

|

Mélanome malin |

Carcinome baso-cellulaire |

Carcinome spino-cellulaire |

Pourcentage total des cancers de la peau |

10% |

63% |

27% |

Gravité |

Haute |

Faible |

Moyenne |

Zone atteinte |

Mélanocytes |

Kératinocytes |

Traitement |

Chirurgical si diagnostiqué rapidement, guérison rapide, traitements lourds si détecté trop

tard, peu de chances de guérison |

Intervention chirurgicale, guérison rapide |

Personnes atteintes |

De 40 à 70 ans, le nombre de cancers a doublé entre 1975 et 1985. |

Personnes de tout âge, cancers en augmentation, le nombre de cas augmente faiblement. |

On observe que les cancers relatifs aux UV sont banals, ce qui implique de se protéger.

(3) Moyens de protection

Il existe 2 moyens de se protéger des UV, sans le savoir, notre corps se protège des UV par lui-même, cependant en cas de forte exposition il faut associer cette protection naturelle à des moyens de protection directe tels que lunettes de soleil, vêtements, …

a) Par photoprotection interne

On entend par photoprotection interne l'ensemble des moyens mis en œuvre par l´organisme lui-même, pour se protéger des les UV. Ces mécanismes de protection se font au niveau de la peau, notre plus grand organe.

D'une part l'organisme se protège constamment des rayons solaires grâce à une couche cornée de kératinocytes, qui forme la surface de l'épiderme, le stratum corneum. Les kératinocytes prolifèrent au niveau de la lame basale et migrent vers les couches supérieures de l'épiderme en quatre semaines environ. Au cours de cette période les kératinocytes subissent une évolution morphologique, et notamment le processus de kératinisation. Ils forment des filaments de kératine, une substance composée d'acides aminés soufrés, puis meurent et laissent place à une masse compacte de kératine, qui, en s'accumulant forme la couche cornée de l'épiderme, une barrière protectrice contre les agressions chimiques et mécaniques.

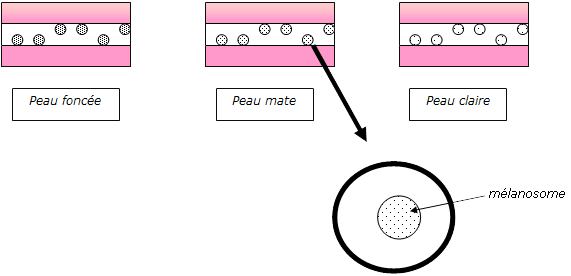

D'autre part, lors d'une exposition solaire les ultraviolets activent la mélanogénèse, c'est-à-dire la synthèse de mélanine. La mélanine est le pigment de la peau, qui absorbe les photons du rayonnement et qui les restitue dans la peau sous forme d'infrarouges, chauffants et inoffensifs par leur faible valeur énergétique. Elle est produite dans les mélanocytes au niveau d'organites cytoplasmiques, les mélanosomes.

Le nombre de mélanocytesPour chaque population la densité des mélanocytes est d'environ de 2000/mm² pour le visage et de 1000/mm² pour le reste du corps. étant sensiblement identique chez tous les individus, la différence de couleur s'explique par la qualité et la quantité de pigments que ces cellules produisent.

Selon la manière dont la mélanine s'oxyde, on peut distinguer deux types de mélanine : la phémélanine, rouge - jaune, et l'eumélanine, noirâtre.

• L'eumélanine : c'est elle qui assure la réelle protection. Elle est présente en très grande quantité dans les larges mélanosomes des individus à la peau mate ou foncée.

• La phémélanine : est caractéristique des personnes à carnation rousse, c'est à dire à la peau blanche, dont les mélanosomes sont relativement petits.

Ainsi, un mélanocyte d'une personne noire contient 8 à 10 fois plus de mélanosomes qu'un sujet blanc.

On peut distinguer deux types de personnes selon leur génotype :

• les mélanocompromis , à la peau et aux cheveux clairs, et par conséquent plus sensibles au rayonnement solaire.

• les mélanocompétents , à la peau mate, naturellement plus protégés.

On observe que certaines personnes sont naturellement moins susceptibles de développer des cancers de la peau, cependant il est important pour tous de se protéger activement pour minimiser les risques.

b) Par photoprotection externe

La photo protection externe représente l'ensemble des moyens utilisés par les hommes pour se protéger des UV. Pour cela il faut tout d'abord éviter l'exposition aux heures les plus chaudes et tenir compte de la capacité de réflexion de l'environnement. Par exemple la neige réfléchit 40 à 90% du rayonnement UV , l'eau 10 à 30% et le sable 5 à 25%.

• Les crèmes solaires , composées à la fois de filtres chimiques et de filtres physiques, représentent le mode de protection le plus utilisé. Les filtres chimiques protègent en absorbant des photons, pour les re-émettre sous forme de chaleur. Mais ces substances chimiques, qui entrent dans les couches plus profondes de la peau peuvent provoquer des allergies.

Les écrans physiques sont des petites particules (dioxyde de titane, mica, oxyde de zinc...) qui réfléchissent les rayons ultraviolets. Le risque d'allergie est moindre car ils ne pénètrent pas dans la peau. Ils permettent ainsi d'arrêter une partie des UV avant qu'ils n'atteignent l'épiderme.

L'indice de protection solaire des crèmes est un chiffre arbitraire qui permet de comparer les produits entre eux. Les crèmes sont testées en laboratoire dans des conditions standardisées qui ne correspondent pas à la réalité : 2mg/cm², au lieu de 0.5mg/cm².

• Les vêtements et les chapeaux protègent le mieux car ils réfléchissent le rayonnement.

• De plus il existe des substances qui limitent la prolifération de radicaux libres, molécules qui peuvent attaquer l'ADN. Ce sont souvent des anti-oxydants, comme les vitamines C, E et le bêta-carotène. Ces deux dernières sont liposolubles et se fixent sur la membrane cellulaire des kératinocytes pour constituer une première ligne de défense. La vitamine C, quant à elle est hydrosoluble, et elle protège le contenu liquide de la cellule.

|